레스토랑에서 경력이 제일 짧은 사람은 나였지만 나이로 치면 주방장 다음이었다.

‘진짜 한국이었으면…….’

나는 노인공경이 아닌 나이 든 대접을 해주는 한국을 그리워했다. 그때 내 나이 서른, 그러나 그 주방의 요리사 대부분이 20대였다. 나이 든 요리사가 멋진 모자를 쓰고 우아하게 맛을 보는 모습은 동화책 이야기였다. 마치 군대처럼 뜨거운 청춘들이 입에 욕지거리를 달고 매일 전속력으로 질주하는 곳이 바로 주방이었다. 나는 영국 런던의 나이트브릿지(Knight-bridge)에 있는 고급 레스토랑에서 정글 같은 주방 풍경에 완전히 질려버렸다. 영어는 잘 들리지 않았고 몸은 굼떴다. 무급으로 일했지만 봐주는 사람이 없었다. 그중 가장 어린 요리사인 엔드류는 19살, 다람쥐 같이 빠릿빠릿했다. 누군가의 말이 들리면 엔드류는 벌써 움직이고 있었다. 나는 대신 매번 주방 구석 눈이 안 가는 곳을 찾아 헤맸다. 그러다 보면 나를 부르는 소리가 들렸다.

“지금 뭐 해?”

나보다 열 살은 어린 요리사가 내 눈을 똑바로 보며 따지듯 물었다. 나는 변명 거리를 찾아 우물거렸다.

“일을 찾아서 하라고. 뭔가 도움이 돼야지! 저기 가서 저거나 도와.”

맞는 말이니 반박도 할 수 없었다. 그 요리사의 손가락이 머문 곳은 엔드류 옆이었다. 엔드류는 가니시(Garnish : 주 요리에 곁들이는 부 요리)로 나가는 감자 요리를 준비 중이었다. 요리의 이름은 도피누아즈(Dauphinoise), 직사각형 큰 판에 한 가득 감자를 얇게 잘라 켜켜이 쌓고 그 사이사이 치즈와 크림을 넣어 오븐에 구웠다. 그 다음 그 큰 판을 식혀 굳힌 뒤 동그란 링을 그 판에 박아 모양 대로 감자를 뽑아냈다. 그게 일 인분이었다. 주문이 들어오면 그 동그란 감자요리를 다시 오븐에 구워 냈다. 내가 맡은 일은 정말 간단했다. 요리를 할 필요 없이 다 조리가 끝난 감자에 링을 박고 뽑아내면 됐다. 나는 그 단순한 작업을 잘 하고 싶었다. 그래서 링들을 옆에 쌓아두고 ‘이걸 어떻게 박으면 낭비가 없을까’ 잠시 주저하고 있었다. 그 모습을 본 엔드류는 링을 뺏어 주저 없이 빼곡하게 판 위에 박아넣었다. 그리고 나에게 말했다.

“넌 생각이 너무 많아. 주저하지 말고 그냥 해버려.”

그일이 있기 몇 달 전이었다. 요리 학교에서 나는 곱게 모자를 쓰고 천천히 밀가루 무게를 달았다. 신중하고 차분했다. 밀가루 설탕 반죽을 동그랗고 얇게 펴서 판 위에 올렸다. 그것이 오븐에서 갓 구워져 나와 뜨겁고 말랑말랑 할 때 돌돌돌 말아서 과자를 만들었다. 식으면 단단해져서 동그랗게 말아지지 않는다. 다른 도구를 사용할 수 없어 손으로 말아야 하는데 오븐에서 나온 과자는 뜨거웠다. 손가락을 댔다가 뜨거워서 떼고 ‘어쩌나’ 망설이고 있었다. 그날 실습교사는 24살 알렉스, 17살에 이 학교를 졸업하고 미쉐린 3스타 레스토랑에서 일을 한 다음 다시 학교로 돌아와 교사가 되었다. 알렉스는 늘 밝았고 요리를 할 때면 물 흐르는 듯 자연스러웠다. 알렉스는 뜨거운 과자를 앞에 두고 망설이는 나에게 다가왔다. 그리고 큰 손으로 주저 없이 뜨거운 과자를 돌돌돌 말아버리며 나에게 말했다.

“뜨겁지 않아. 너의 머리가 뜨겁다고 생각하는거야. 그냥 하면 돼!”

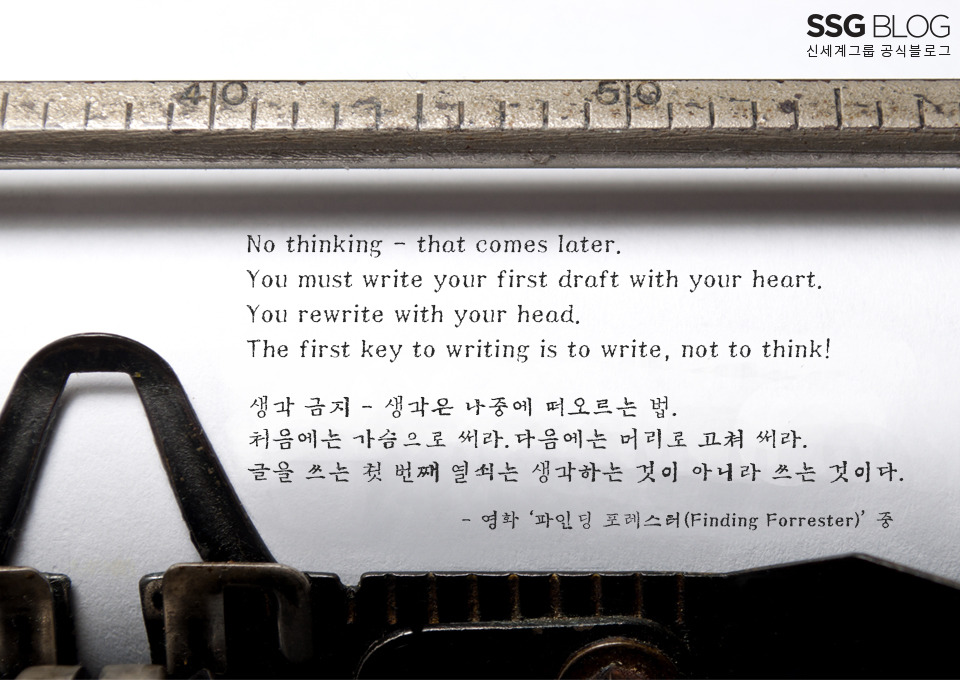

‘파인딩 포레스터(Finding Forrester)’ 클립 영상

대학 시절 나는 영화 ‘파인딩 포레스터(Finding Forrester)’를 좋아했다. 브루클린에 사는 흑인 학생 자말이 숨어사는 저명한 소설가 포레스터에게 우연한 기회에 글쓰기 비밀 교육을 받는다는 이야기다. 포레스터는 글쓰는 법을 알려주겠다며 자말 앞에 타자기 한 대를 놔둔다. 과제는 ‘무엇이든 쓰기’였다. 자말은 타자기를 앞에 둔 채 골똘히 고민한다. 고민만 하다 결국 해가 진다. 그 모습을 보던 포레스터는 스스로 타자기 앞에 앉는다. 그리고 신나게 타자를 두드린다. 마치 어린애가 실로폰을 치는 것 같다. 포레스터는 아무런 생각을 하지 않는 듯, 경쾌한 리듬으로 단숨에 글을 써버린다. 자말은 이 모습을 어이없게 쳐다본다. 포레스터 다음으로 타자기 앞에 앉은 자말. 무엇을 쓸까 고민하지만 글은 역시 써지지 않는다. 그도 생각이 많다. 그런 그에게 포레스터는 이렇게 말한다.

처음 회사를 그만두는 것은 어려운 결정이었다. 나를 설득하기가 어려웠다. 내가 왜 요리를 해야 하는지, 먹고는 살 수 있는지, 후회는 안 할 것인지, 좋은 직장을 왜 그만두어야 하는지 등등 수많은 질문들에 답을 해야 했다. 그러나 학교에 등록금을 내고 회사를 그만두자 그런 걱정과 고민이 싹 사라졌다. 지난 과거의 걱정과 고민이 민망하게 느껴질 정도였다. 선택에는 포기가 필요하다. 결정과 선택이 빠른 사람은 포기가 빠른 사람이고 욕심이 없는 사람이다. 욕심이 많으면 포기가 힘들다. 이것도 하고 싶고 저것도 하고 싶다. 자기가 하고 싶은 것이 분명하고 무엇보다 욕심이 없으면 결정이 빠르다. 결정과 포기, 어울리지 않아 보이는 두 단어 사이에는 ‘욕심’이 숨어 있다. 욕심은 결국 생각이다.

과자는 물론 뜨거웠다. 알렉스가 한 것처럼 뜨거운 과자를 말고 나니 손 끝에 가볍게 화상을 입은 듯 했다. 찌릿했다. 그래도 아예 뜨거워서 손을 못 댈 정도는 아니었다. 빨리 해버리니 개운했다. 과자는 예쁘게 돌돌 말렸다. 다른 아이들은 나처럼 손을 댔다가 떼며 망설였다. 그 와중에 과자는 평평한 모습으로 단단해졌다.

생각은 더 나은 결과를 낳기 위한 사려(思慮)보다 주저(躊躇)로 작용하는 경우가 많다. ‘장고 끝에 악수’를 두는 이유는 깊이 심사숙고해서 결정을 내렸기 보다 주저하고 망설였기 때문이다. 무엇을 하기도 전에 안 되는 이유, 괴로운 이유, 힘든 이유, 여러 이유들을 만들어낸다. 인과관계가 없는 일들의 인과관계를 꾸며낸다. 그러나 ‘논리적인 이유’보다는 ‘근거 없는 두려움’이 대부분이다. 나는 많은 생각을 하면서 그만큼 이유 없는 걱정을 만들어냈던 것은 아니었을까? 나는 문득 내가 겁 먹고 멈칫거리는 것이 느껴질 때 그 뜨거운 과자를 떠올린다. 지금이 아니면 굳고 말 뜨거운 과자다. 그러나 해보면 별 것 아닌 사소한 어려움이다. 나를 움직이고 결국 세상을 바꿔놓는데 필요한 것은 늘 작은 용기뿐이다. 생각하지 마라. 해버려라. 지금 당장.